前不久,我的恩师于光远先生走完了98年人生之路。作为他的第一届哲学研究生,我撰此拙作,不只寄托思念,还借此呼吁社会,重视复合型人才的培养。当今世界,正向知识经济社会过渡。如何培养更多复合型人才,是实现中国梦过程中需要更加重视的现实课题。在我的心目中,于光远先生可谓复合型人才的楷模。

百科全书式的学者

于光远先生被学界称为“百科全书式的学者”,这主要是基于他“学识渊博,学贯‘两科’”(龚育之语)。他在哲学、经济学、政治学、社会学、教育学、心理学、文化学、生态学、辞书学及休闲学等方面都有一定的造诣。他一生笔耕不已,留下三千多万字的近百部著述。其实,他不只是个学者,还是个坚定的革命者、著名的社会活动家。

于光远先生1936年毕业于清华大学物理系,与著名科学家钱三强、王大珩、何泽慧等同班。他对物理学研究很有天赋与功底,其导师周培源于1936年赴美,曾带有几篇学术论文,请爱因斯坦过目指正。其中一篇关于“广义相对论”的,就为于光远所著。若那时他去美国,肯定后来也能成一位大物理学家。但当时日本已入侵华北,为了救亡图存,他毅然投笔从戎,参加“一?二九”运动,又加入中共,转赴延安,成为一个职业革命家。他从事马克思主义研究,尤关注政治经济学与自然辩证法,他将恩格斯德文版《自然辩证法》翻译成了中文。新中国成立后,他主编出版的《政治经济学社会主义部分》,成为广泛使用的教科书。

我作于光远先生的研究生时曾听他讲过:有次日本著名物理学家坂田昌一访华,他约钱三强陪坂田昌一在颐和园游湖。他对日本友人说,当年大学毕业时,他同钱三强约定,一个出国深造物理学,回来搞建设;一个去延安参加革命,创建新中国。如今果然异途同归,一起建设祖国。这令日本科学家无比敬重,钦佩不已。我想,这也许就是当年中国青年的理想与担当。

“文革”中,于光远先生虽然受到严重冲击,却从不放弃研究。当1975年邓小平复出后,他又被吸纳到国务院政治研究室,成为政治写作班子负责人之一。“文革”结束后,他直接参与真理大讨论,参与起草十一届三中全会有关重要文件的起草。1988年,他出版的《中国社会主义初级阶段的经济》,成为当时十大经济名著之一。1992年,他写出了《社会主义市场经济主体论》,引领理论界研究社会主义市场经济风气之先。

于光远先生还是一个兴趣广泛的社会活动家。他不断提出新课题、新点子,开拓新领域、新行业,倡导成立各种学术团体。记得多年前,他因患上癌症住院,我去看望他时,感觉他的病房简直就是个“社会沙龙”,每天各式人物来访不断。他仍思如泉涌,各种点子、主意、观点,信手拈来。其思绪之活跃,兴趣之盎然,哪像个重病的老人?!可能正是由于他身上的这种力量,使他战胜了癌症。

于光远先生自称是个“杂家”。实际上他是个全方位的大杂家,也即当今所倡导的复合型人才。我从他身上总结出五个“贯通”:一贯通文理。中国大学文理分科森严,甚至从高中就开始。其实真理、知识、智慧是不分文理的。我在北大读了六年制生物系,毕业后又转到哲学系读他的哲学研究生三年,才渐渐消除文理的界限。惟有如此,才能使知识融会贯通。二贯通东西。人类有史以来几千年中形成的东西方两大文化,各有其优缺点。我们惟有贯通东西两种文化,知此知彼,才能融合再创新。三贯通古今。当今世界,是人类近几千年文明史的延续与发展。不懂昨天,岂知今日。我们惟有通今博古,古为今用,才能由古到今,弄清社会发展的来龙去脉,从而把握未来。四贯通知行。有些学者常脱离实际,知多行少,不接触群众,不参与实践。有些实干家,不爱学习理论,单凭自我经验,实践中充满盲目性。惟有贯通知行,将理论联系实践,实践依仗理论指导,才能发挥聪明才智。五贯通天人。人是从大自然中走来的,也将再度回归大自然中去。惟有贯通天人,才能正视生死,泰然处之。可以说,于光远先生就是这五个“贯通”的成功践行者。

不停思索的思想家

我是1962年在北大生物系毕业后,考上于光远先生哲学系研究生的。他指导研究生,并不靠课堂教学,而是同学生一起聊天。在互相交流中,传递思想,启发灵感,指点迷津,举一反三,由研究生自己再去选课、读书、领悟、反思、总结。

在教学中,于光远先生特别重视Idea,尤其New Idea(新想法、新点子)。记得有一次他对大家提了这样一个问题:标点符号中的问号是怎么来的?我们仅知道古汉语文章中,本无标点符号,而是五四运动推广白话文时才从西方引进英语中的标点符号,问号则为“?”。他考证这“?”是英语Question(问题)的第一个大写字母Q,由它延伸演变而成“?”的。他重点强调“?”如一把钩子,你脑中要不断出现问号,问号越多,钩子越多,就能钩来更多知识和学问。一个人若墨守成规,人云亦云,不善思考,不敢怀疑,就出不来问号,少了钩子,学问就少了,也出不了New Idea。

于光远先生把问号比作钩子,对我们很有启发,凡事皆应问个为什么。然而,在上世纪60年代中后期那个真理被权威垄断的年代,善于独立思考,凡事问个为什么,却是十分危险的。不过,他还是敢于思考,鼓励思考的。记得八届十中全会后,以阶级斗争为纲逐渐成为社会的主导思想。有一次,我们在课堂上讨论学习《反杜林论》心得。我着重谈了对恩格斯关于“原则不是研究的出发点,而是它的最终结果;这些原则不是被应用于自然界和人类历史,而是从它们中抽象出来的;不是自然界和人类去适应原则,而是原则只有在适合于自然界和历史的情况下才是正确的”这段话的理解,并提出了我们认识问题往往从原则出发,而不从现实出发,把原则当成放之四海而皆准的东西。当时就有人反驳说:我们分析社会问题,难道可以不以阶级斗争原则为出发点吗?这一质疑,在那种年代的环境下,无疑相当凝重,使我感到压力与紧张。但我发现,于光远先生却不以为然,他为我解围地笑笑说:“允许思考,可以去想”。这个问题一直在我心中徘徊。直到真理标准大讨论后明确实践是检验真理的唯一标准这个马克思主义基本原则后,人们才承认一切原则只有在其经过实践检验后才能确定是否是真理性认识。

作为一个思想家,于光远先生总是尽量坚持自己的独立人格与思想自由。这一点,令我受用终身。思想永远属于自己,可自由驰骋;宁可沉默,也不说违心的假话。正因为他具有这种思想家的品格、勇气及智慧,所以才能在改革开放新时期提出许多顺应时代潮流的观点,为推动社会进步作出贡献。

永远乐观的“大玩家”

于光远先生经常谈笑风生,总是其乐融融。“文革”初起,中宣部首当其冲,在“砸烂阎王殿”中,他被当做“判官”遭到批斗。但听说他每遭批斗后,吃饭时总是多吃一个馒头,以补充体力消耗。一般人挨斗,身心受挫,有的痛不欲生,他却总是乐呵呵的,反而吃得更香。由此可见其胸怀坦荡的乐观主义精神。即使晚年他患上了可怕的癌症,也坦然笑对,后来竟然转危为安。

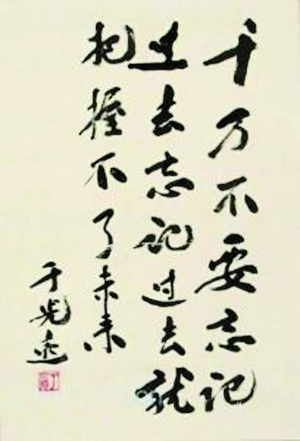

于光远先生自称是个“大玩家”,患病时自己给自己写悼词,并说要在自己墓碑上刻一行字:“大玩家于光远走了”。确实,他很爱享受生活的快乐。他力主开创休闲经济学,发展休闲产业,并组织人写了一套休闲学丛书。年老后,他还收集各种玩具,写过《儿童玩具小论》及《玩具大纲》等。他80多岁学电脑,86岁自建个人网站。每年外出讲学、咨询不停,走不动了,仍以轮椅代步走天下。直到95岁后,他才逐渐不爱讲话,慢慢安静下来。我曾听他说过,只有失去生活情趣了,人生才渐渐走向终点。诚然,随着近年来生活情趣的递减、消失,他逐渐告别了丰富多彩的人生。

于光远先生虽然走了,他的思想、著作、人品、风范,以及他复合型人才的成长道路,却是一笔宝贵的社会遗产,值得传承下去。尤其是他作为复合型人才的楷模,很值得中国教育界研究。我们的学校,如何才能培养杰出的复合型人才?这个问题或许可以从于光远先生的人生轨迹中寻找到某种答案。

(编辑:杨林)