从推出服务视障人群的“光明影院”项目到策划“四史”学习教育融媒体图书馆,从组织师生积极参加新中国成立70周年群众游行到疫情期间发出的一封封“暖冬信札”。此外,还有今年暑期先行先试的暖心毕业“寄”,以及发表在《人民日报》《光明日报》的多篇理论文章……中国传媒大学电视学院在推进组织建设创新发展、严格落实疫情防控、服务国家、首都建设以及社会公益事业中,一直走在学校前列。今年七月,电视学院党委荣获“北京高校先进党组织”称号。

这些成绩的取得,离不开电视学院党委的科学规划与统筹领导,更离不开学院党员对使命的践行和对初心的坚守。学院党委书记曾祥敏这样说:“电视学院党委充分发挥每个党支部、每位党员的坚强堡垒作用,在理论学习与社会实践并重中牢固树立‘四个意识’,坚持‘四个自信’,为服务国家和社会建设提供坚强保障。”

学科专业优势为党建插上“翅膀”

近年来,电视学院党委积极创新方式方法,充分发挥学科专业优势,为党建插上“翅膀”,增强党建工作的鲜活性、实效性。

不论是在“不忘初心,牢记使命”主题教育中,还是在深入开展“四史”学习教育中,或者是其他相关主题教育活动中,电视学院都能将主题教育与学科专业优势发挥紧密结合起来,相互促进,增强效果。如制作了“长征路上小红军”“56个民族一家亲”等表情包,让常用常新的理论通过移动互联网广泛传播,增强了学习的鲜活性。再如,将媒体融合专业技术深度应用于“四史”学习教育,以融媒技术手段搭建创新阅读交互平台,对融媒时代开展主题学习教育进行了有益探索。此外,受学校党委宣传部委托,学院还拍摄制作了《传媒之光照亮与祖国同行之路——中国传媒大学宣传片》,服务校园文化提升工程。在制作团队的努力下,宣传片以扎实的资料、丰富的素材,严整的叙事内容以及别具特色的创意获得好评。

作为新闻传播学一流学科建设主要单位之一,电视学院党委高度重视马克思主义新闻观教育,高度重视马克思主义新闻观对学科建设、人才培养的重要作用。学院立足视听传播优势,组织师生运用专业手段,将理论资料转化为学习素材,创新了马克思主义新闻观的呈现方式。2018年,高晓虹院长主持的“实践中的马克思主义新闻观”获国家级教学成果一等奖,这是我国新闻传播学科教育首次获得这一殊荣。此后,电视学院又以雄厚的实力,成为智能融媒体教育部重点实验室、媒体融合与传播国家重点实验室的主要建设成员单位。

作为北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心中传基地的重要研究力量,学院高度重视对实践进行理论总结与提升,在《人民日报》《光明日报》发表多篇理论文章,结合办学实践深入研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想,产生了良好社会反响。

将专业特色与组织建设紧密结合的思路,得到了电视学院师生党员的广泛认同。学生党员常婉祎由衷称赞:“学院党委组织的活动,形式丰富多样,既关注祖国建设、社会需求,也密切关注个人成长,提升了我们作为共产党员的素质与能力。”学生党员郄屹表示,“观看话剧《青春榴火》,参加知识竞赛,参观‘伟大历程,辉煌成就’展览,学院组织的特色党日活动让我们收获很大。”

发挥学科专业优势,积极服务社会

电视学院党委在加强自身建设,加强学科内涵建设的同时,依托组织力量及学科专业优势,主动投身社会公益事业和文化扶贫,取得了显著成效。

近年来,学院承担了第29届万寿论坛、“一带一路”记者组织论坛、海外雇员及智库专家访学班等一系列国际交流项目,高质量完成了中联部、中宣部、中国记协等上级单位交办或委托的工作。作为2018-2022年教育部高等学校新闻传播学类专业教学指导委员会秘书处、中国网络社会组织联合会网络传播专业委员会秘书处所在单位,电视学院以出色的工作成绩,受到了各方的充分肯定与高度评价。2020年是脱贫攻坚的决胜之年。电视学院积极落实学校定点帮扶的工作要求,充分发挥自身专业特色和校友力量,克服疫情带来的种种困难,为内蒙古科右前旗量身打造了城市形象宣传片。

特别是,学院将关注目光投向了社会特殊群体——视障人群,通过制作无障碍电影,为视障人群提供文化大餐,丰富他们的精神文化生活。电视学院党委副书记程素琴回忆,自2017年起,电视学院师生就开始深入了解视障群体的生存状况,关注他们的精神文化需求,结合专业优势,积极组织志愿者,通过文字解说,为视障人群制作了一批无障碍电影,受到视障人士的欢迎和好评。

“光明影院”项目团队来到四川凉山视障老人王有富家中

“光明影院”项目实施三年来,共制作完成了200余部作品,100余名师生志愿者参与了无障碍电影制作,撰写的文字讲述稿超过4300万字,志愿服务时长超过8万小时。

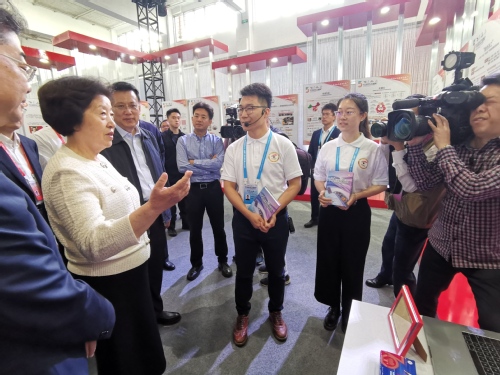

孙春兰副总理同“光明影院”项目团队成员交流

2019年10月,电视学院“光明影院”无障碍电影制作与传播项目被教育部评为第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛全国总决赛“青年红色筑梦之旅赛道”金奖,被北京市教育委员会评为北京赛区一等奖。电视学院师生团队的事迹被社会媒体广泛报道,称誉这一善举是为视障群体铺设的一条“文化盲道”。

党组织的关爱无处不在,“忍冬信札”暖人心

党组织的力量不仅在于推动学院发展、推进学科建设,也不仅在于助力社会发展,承担服务社会使命,更在于凝聚人心,浸润人心,传递信心。

2020年年初,突如其来的新冠肺炎疫情完全打乱了正常的教学生活节奏,师生不能返校上课,只能“宅”在家里。如何让学生安心在家抗疫的同时,不忘学习,保持身心健康,电视学院党委采取了很多方式,其中之一就是策划了“忍冬信札”真情传递活动。全体老师用笔战“疫”,以接力方式每天给居家抗疫的同学们写一封信,鼓励大家树立信心,科学防控。

居家防控疫情期间,教师们累计完成了91封书信,学生也创作出了102封书信,书信架起了师生之间沟通的桥梁,在传递学校、学院关爱温暖的同时,也传递了信心和希望。电视学院团委副书记戎融老师表示,大家在书信中分享自己的见闻感受,师生的情绪得以安抚,团结一心的力量得到凝聚。学院党委组织开展书信战“疫”,多家主流媒体纷纷给予了关注报道。

学院党委还号召师生积极为投身抗疫的“逆行者”点赞,利用所学知识参与创作,为疫情防控加油鼓劲,原创抗疫短视频《遥远心一片》、疫情科普短视频《为武汉加油的N种方式》等作品一经发布,广受好评。此外,在学院党委的倡议组织下,师生积极捐款捐物,参与志愿服务,奉献爱心,共同为抗击疫情做出了贡献。

回到顶部

回到顶部