2017年5月,文化部发布《“十三五”时期文化扶贫工作实施方案》,指出不仅要全面提升贫困地区文化建设水平,更要发挥文化在脱贫攻坚工作中“扶志”“扶智”作用。

其实,早在2013年10月,习近平总书记便首次提出了“精准扶贫”,并多次强调了文化精准扶贫方略——扶贫先扶智,治贫先治愚。

2015年,中共中央办公厅和国务院颁发《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》,其中特别强调要促进城乡基本公共文化服务的均等化,这也进一步推动文化扶贫向纵深发展,由此,文化扶贫进入以“精准”为核心的“提档升级”新阶段。

长久以来,党和国家一直在深入探讨导致贫困的主要根源,“治标更需治本”,在扶贫的漫途上,文化扶贫以满足人的精神文化需求为目标,担当着“扶志”和“扶智”的重要作用,努力为贫困人口永续发展、“脱贫不返贫”做好观念保障。

文化扶贫一直在路上

中国传媒大学文化产业管理学院党总支书记、文化发展研究院副院长、文化和旅游部公共服务研究基地主任卜希霆表示,今年就是我国全面建成小康社会、决胜脱贫攻坚之年,但扶贫工作不是一蹴而就的,应该一直在路上。

“扶智”将帮助贫困人口摆脱祖祖辈辈“面朝黄土背朝天”的传统生产模式,终结贫困的代际传递;在习近平总书记发表的2018年新年贺词中,有一句朴素而深刻的话:“幸福都是奋斗出来的。”这句话平实却充满力量,不止鼓舞了曾经沉浸在新年喜悦中的老百姓,更启示着每一个为脱贫致富而努力着的人。

“扶志”就是树立“美好生活都是奋斗出来的”的观念,摒弃“安贫”的惰性思想,靠自己的双手和智慧创造属于自己的美好生活。

“智”与“志”的改变、提升绝不在一朝一夕,卜希霆说:“文化扶贫是一件久久为功的事,它在整个扶贫工作中正日益成为主导,甚至脱贫攻坚的关键阶段,文化扶贫正发挥着引领和带动的作用。”回顾我国文化扶贫工作的有续发展,卜希霆对文化扶贫从形式、方法及渠道上进行了简单梳理。

实事求是,因地制宜。精准文化扶贫在实践中不断与时俱进,要求扶贫工作根据当地的实际情况进一步着眼与着手,实事求是、因地制宜。精准投放产出,真正把文化扶贫工作落到实处并产生综合效益。

多元跨界,协同联动。在文化精准扶贫统筹方面,各地党政有关部门主动出台规划、制定政策、扶持资金,构建文化扶贫体系;各界协同联动、跨域合作,尤其中央部委、地市、高校与贫困地区实现精准定点,共同为脱贫攻坚携手共进。

项目牵引,融合推进。由项目制牵引带动,开启文化和旅游扶贫、文化专业村扶贫、“互联网+”电商扶贫、文化节庆扶贫、文化演艺扶贫、技能培训竞赛赛扶贫、文化园区扶贫等多元手段融合推进,文化扶贫的领域、形式、机制日益拓展并有序完善。

兴安盟科右前旗乌兰毛都草原有丰富的环境业态,草原书屋的打造在当地创造了一个新的文化场景,为文化体验赋能,展开了多重新的文化消费内容

别让文化扶贫浮于表面

诚然,文化扶贫在我国扶贫攻坚战中日益发挥了重要作用,但也必须正视其存在的问题,卜希霆结合常年乡土调研实践经验形成思考与反思。

首先,贫困地区基本公共文化服务投入不足。在硬件条件上,虽有基础的书屋建设、图书馆建设、流动书屋、信息网络基站建设,但与之相匹配的软件条件并没有跟上,缺少精准的为贫困地区人民所喜闻乐见的文化活动、文化服务、文化引导,导致文化设施闲置的情况大有所在。同时在地文化设施大多缺乏相关制度激励,缺乏专业人员维护和管理,亟待进行精准匹配。

其次,文化精准扶贫有待深入。对于扶贫资源的分配,卜希霆提出自己的质疑。他表示,之所以很多文化设施或文化项目的构建、实施花费了大量的人力和物力却收效甚微,就是因为“精准”二字没有得到完全的落实,而我们已经进入信息化时代,可以更精准了解在地文化诉求。怎样建设好文化扶贫的最后一公里,把“智”与“志”真正入心入脑,一定不能做表面功夫,不搞“一刀切”的平均主义,通过对精准度的研判做好资源的有效分配。

再次,缺乏创造财富能力的培养。“授人以鱼不如授人以渔”,进一步将明确的需求转化成能够创造价值的生产力是当务之急的事,卜希霆认为,这方面的培养之所以还不够,跟文化生产和文化消费不足有很大的关系。

最后,激活在地人的文化和艺术创意能力离不开专业人才队伍建设。卜希霆发现,其实很多扶贫点都不缺农业方面的技术型人才,但致力于文化扶贫的人才相对较少。文化人才是一个地区文化发展或文化扶贫的重要指标,不止对当地文化创意的发展水平有所提升,更对在地文化消费升级产生深远影响。

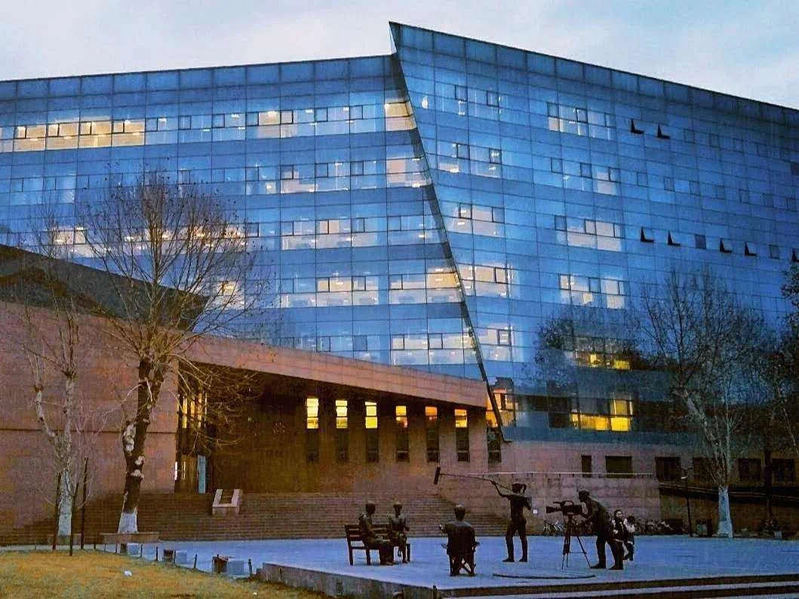

中国传媒大学校园一角

高校定点扶贫永续接力

人才稀缺是制约当地脱贫致富的关键因素之一,而高校又恰恰具有人才培养方面的优势,尤其是专业特色鲜明的高校在此表现得尤为明显。

2020年,中国传媒大学作为新增定点扶贫高校,发挥在文化传播和艺术创意方面的专业优势助力内蒙古科右前旗脱贫。

中国传媒大学党委书记和校长全面部署定点帮扶工作,由书记亲自带队赴科右前旗开展帮扶对接,委派有丰富文化产业规划实践经验的文化产业管理学院副院长刘京晶(副教授,学校青年拔尖人才)以及学校戏剧影视学院团委书记安明泰到当地任扶贫挂职干部,并与科右前旗签署了《中国传媒大学·科尔沁右翼前旗人民政府定点帮扶工作备忘录》,强化定点帮扶工作的机制保障。

中国传媒大学并不是第一所到科右前旗开展定点扶贫工作的高校,在其之前,北京林业大学已经在此扶贫八年。两所高校在扶贫项目上互为补充,形成了另一个层面的接力。

“高校定点扶贫涉及人、物、场、态四个方面的内容,其中人才是关键。”卜希霆如是说。

科右前旗土地广阔,人烟稀少,当地传统生产依托于农牧业。据此,北京林业大学发挥农林方面的专业优势,有的放矢,助推了当地第一生产力的升级换代。中国传媒大学加入后,与前者资源互补,共同打造融媒体消费扶贫平台,形成消费扶贫合力。

通过中国传媒大学专场直播带货、旅游路线定制、乡村好主播培训学院等多种方式推介科右前旗优质农产品、旅游文化产品,树立科右前旗产品品牌。

集结国内20家知名设计企业建设集成式“中传创扶”旅游文创产品扶贫平台,打造旅游文创产品扶贫车间,以马头琴、蒙古包、札萨克图刺绣为元素开发旅游文创产品,帮助企业、农村合作社完善农特产品包装、衍生产品链条,探索“旅游文创+扶贫”的智力扶贫新模式,形成文旅产业扶贫的持续内生动力。

引入国内知名设计师建设“星空坊”草原书房文旅众创共扶空间,探索党建引领、文化助力、社会援助、扶贫益贫的新时代文明实践中心创新模式,打造乡村振兴样本。

其中,“星空坊”草原书房文旅众创共扶空间是由卜希霆带队打造的,这个复合空间集阅读、文旅目的地、文创产品、在地形非遗展示和活态传承等为一体,在当地创造了一个新的文化场景,为文化体验赋能,展开了多重文化消费场景与内容服务。

卜希霆表示,促进贫困地区的三产融合,用“智”“志”双扶助力在地相关产业提质增效,在保持乡村特色的同时永续提升在地人民美好生活的幸福感与获得感,是文化扶贫的终极目标。

(本文刊载于《文化月刊》10月号)

回到顶部

回到顶部